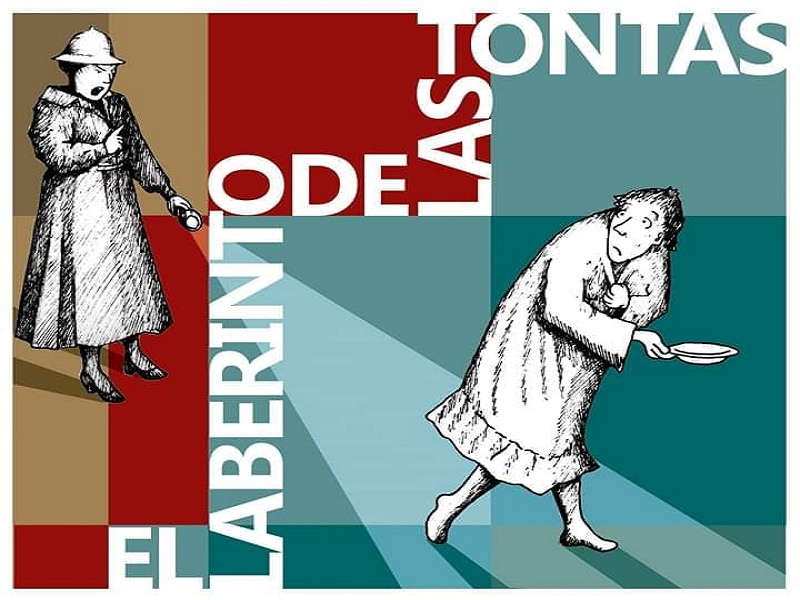

El laberinto es un sitio cuyo trazado, intencionalmente complejo, busca confundir a quien ingresa él. Es un mapa de encrucijadas, una trampa que requiere de un ardid para ser sorteada. En el mito griego, Ariadna tuvo la brillante idea del hilo de oro para que su enamorado –Teseo- matara al Minotauro, y encontrara la salida, pero de poco le sirvió, porque el héroe la dejó abandonada en otra isla al poco tiempo.

Es que los laberintos son la representación misma de la inteligencia racional y del espíritu de astucia que hace falta para sortearlos. Es decir que las mujeres – según la tradición patriarcal- no habrían sido llamadas a descifrarlos, sino a perecer dentro de ellos como la presa sacrificada al monstruo. Ni siquiera el mito antiguo le iba permitir a la princesa que se atribuyera la resolución del problema lógico.

Las mujeres, peligrosas o tontas, indómitas, salvajes o incurables, fueron para la cultura popular masculina la representación del caos que requiere ser ordenado, encerrado, controlado y por supuesto sometido. Qué mejor estrategia de sometimiento que el miedo, porque las tontas no deben andar solas por ahí, porque les pueden pasar cosas. El miedo conduce al encierro. El miedo de la peste, de la muerte penosa y de ser un cadáver indecoroso expuesto al escarnio público.

Esta obra de teatro que puede verse en El Séptimo Fuego tiene el perfume de la dramaturgia de Guillermo Yanícola, porque fue escrita por Cristina Strifezza bajo la supervisión de aquel. Y digo que huele a él porque trabaja en ese delicado borde entre la tragedia y el humor, sin resolverse en un grotesco tradicional. Es un estilo único que aprovecha los juegos de palabras, las aliteraciones de sonidos, el diálogo picado y memorístico, las alusiones al absurdo. Aquí, la voz en la radio resuelta exquisitamente por el Negro Martiarena rinde homenaje a ese estilo particular y a su superposición de tramas textuales y estilos discursivos.

Si hay que destacar el hilo central, como siempre la fascinación la logra la puesta en escena de Viviana Ruiz, porque ése es el sitio donde la realizadora ejerce su maestría. Aquí compartiendo lustre con una escenografía brillante y funcional del diseñador Rafael Vasser.

Una cita interesante con el teatro, que juega con la lectura simbólica del presente que encierra a las mujeres bajo amenaza de muerte. La peste es la puñalada, el ácido, la violación en manada. La peste es todo lo que espera detrás de la puerta. La casa, otra vez, es el espacio doméstico seguro que la historia reservó a la mujer honrada. Nos han obligado a creer que la que sale, pierde. Nos toman por tontas.

Adriana Derosa